30年前泛黄病历保存完好,代父捐款延续“双向奔赴”的生命大爱

一份手写病历被悉心保存30年,

纸页完整如昨,

市民钟女士的父亲是这份病历的“主人”,

她说这份病历

“不仅见证了父亲的生命奇迹,

更让我感受到了医者仁心的温度。”

近日,广东省中山大学孙逸仙纪念医院医学教育基金会

收到了一笔特殊的捐款,

市民钟女士以父亲的名义捐赠了人民币5000元整,

希望能帮助患病且家庭困难的患者,

传承一份跨越了30年的大爱。

跨越三十年:泛黄病历见证专业与温情

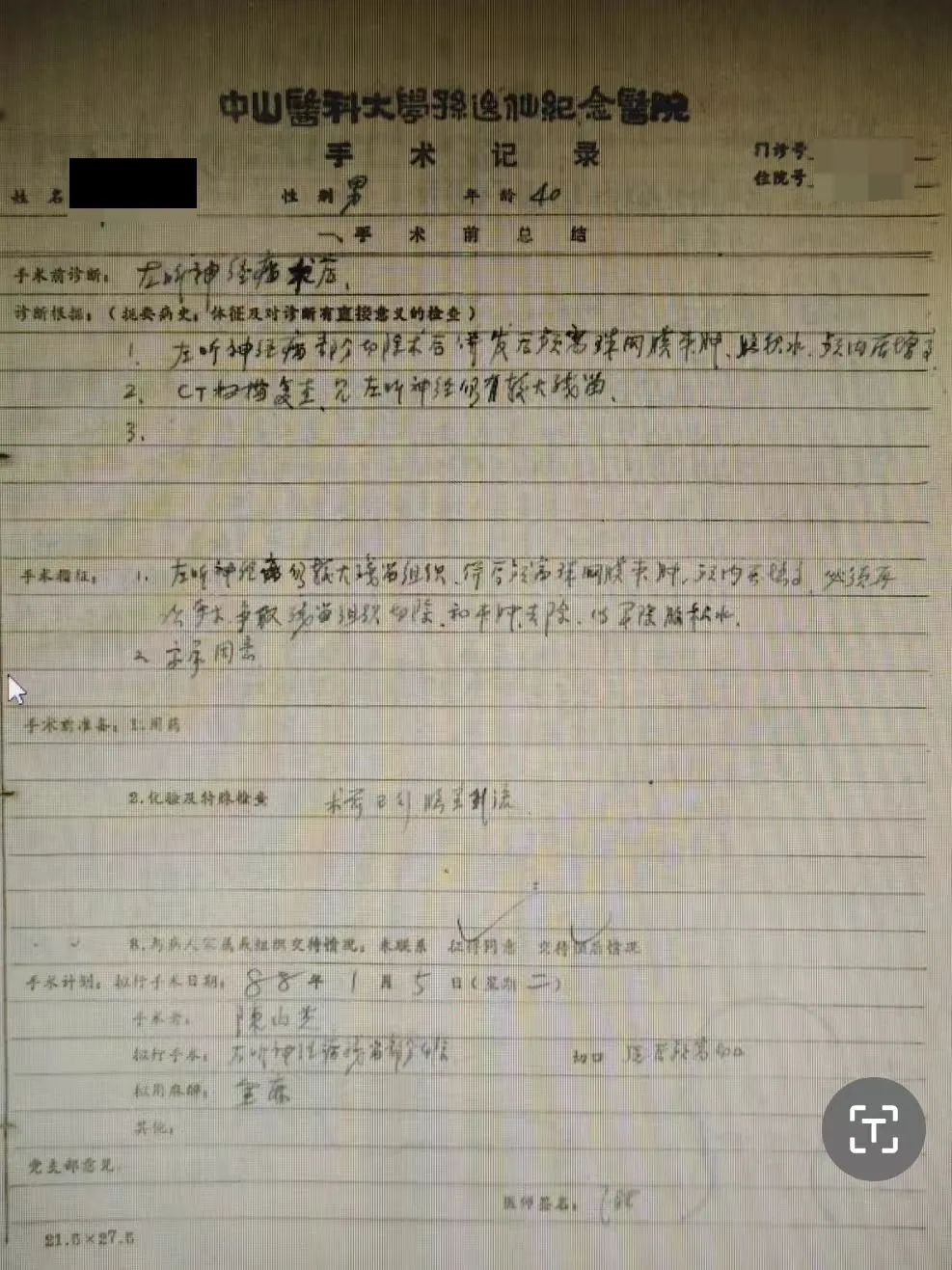

时光回溯到1988 年年初,钟女士的父亲因左听神经瘤术后并发脑积水等紧急情况,紧急转到我院接受手术治疗。医院神经外科陈由芝副教授等医护人员全力救治,手术最终取得成功。三十多年来,钟女士的父亲身体状况稳定,一家人的生活平静而幸福。直到最近一段时间,年事已高的钟先生出现了一些健康问题,钟女士因父亲身体检查需要,想整理父亲过往的就医资料,便抱着试一试的心态来到我院病案室查询当年的病历。令她意外的是,工作人员迅速调阅找到了那份虽已纸张泛黄却完好无损的病历。

病历本里面详细记录了钟先生30年前的入院诊断、手术方案等,甚至还有当时主刀医生陈由芝副教授手写的病情分析。“没想到三十多年前的病历能保存得这么完整,每一页都写得清清楚楚,能看出当时的医护人员有多负责。”看着病历上工整的字迹,钟女士十分感慨,“三十多年前,我还没有出生。正是这份专业和认真,让父亲顺利渡过了难关,这也才有了后来我们一家人的幸福生活。”

保存了30年的病历记录

感动之余,钟女士萌生了捐款的念头。“当年父亲得到了医院的悉心救治,现在我们生活好了,也想尽一点微薄之力,帮助那些和我们当年一样身处困境的患者。”几番打听,钟女士找到了广东省我院医学教育基金会,决定用父亲的名字捐赠这笔善款。

当年播下的一颗“种子”现在结出了大爱的果实,已退休数年的陈由芝副教授也深受感动。陈由芝副教授一见到当年的病历,便很快回忆起这位患者来,“应该就是那位来自汕头的患者,我还记得他的病情。”

积淀两百载:病案管理现代化发展之路

钟先生的病历被完好地保存了30年,是医院病案管理努力工作的缩影。作为中国第一家的西医院,最早的门诊挂号单(竹牌形式)、最早的住院病例登记本,都出自我院。医院目前仍保留着建院历史上的部分英文书写的纸质病历,这些泛黄的原始病历文书,诉说着医院190年的深厚历史积淀。

自七十年代起,医院病案统计科便建立了严格的病历保存制度,即使超出法定年限(30年)的病历,仍分门别类归档保存,目前存档原始病历达200多万份。2011年,医院引入专业病案扫描系统,将所有存档的历史病历数字化扫描,形成了电子文档,方便永久保存;2017年,线上病案复印服务正式开通,患者通过医院微信公众号即可完成申请、缴费、邮寄全流程,通过便捷的服务满足患者的病历复印需求。

“在病案人的眼里,每一份病历都是宝,是患者的生命记录,是医术传承的教科书,也是科学研究的密码本。”从泛黄的纸质病历到便捷的电子病历,医院病案统计科的发展历程,正是医疗服务现代化的生动注脚。(文/图 广东省中山大学孙逸仙纪念医院医学教育基金会、医务部病案统计科)

粤公网安备 44010402003003号

粤公网安备 44010402003003号